| Portraitiste en vogue, William Orpen devient « artiste de guerre » et réalise quelques toiles puissantes sur ce qu’il a vu dans la zone du front. Il a également écrit d’intéressants mémoires sur son expérience en France. |

Un peintre irlandais en Picardie et en Flandre

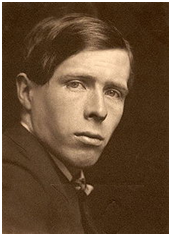

Né à Stillorgan, dans le comté de Dublin, William Orpen est le fils d’Arthur Orpen, avocat, et d’Anne St-George, fille aînée du révérend Charles Caulfield, évêque de Nassau, dans les Bahamas. Son frère aîné, Richard, deviendra un architecte célèbre.

Enfant précoce, William Orpen est accepté à l’école des Beaux-Arts de Dublin à l’âge d’onze ans. Six ans plus tard, il intègre l’institut Slade de Londres.

Dans les premières années du siècle, il devient un portraitiste en vue dans les milieux aisés et s’implique dans le mouvement de la Renaissance Celtique. Son studio est basé à Londres mais il revient régulièrement en Irlande, où il exercera une influence notable sur les jeunes peintres réalistes, notamment Sean Keating, qui se distinguera quelques années plus tard par ses tableaux sur la guerre d’indépendance et la guerre civile irlandaise.

En 1914, la participation d’Orpen à l’effort de guerre se limite à vendre au profit de la Croix-Rouge des toiles vierges, sur lesquelles il s’engage par la suite à peindre le portrait des acquéreurs. Mais vers la fin de l’année 1915, il se sent obligé de s’impliquer davantage et devient officier dans l’Army Service Corps. Dans un premier temps, il occupe un poste administratif à la caserne de Kensington mais à la fin de l’année 1916, Charles Masterma, directeur du Bureau de Propagande, le recrute en tant qu’artiste de guerre. Orpen est promu major et envoyé en France. Il peint principalement des portraits des chefs militaires du Grand Quartier Général et des figures politiques, au rang desquels Douglas Haig, Hugh Trenchard et Herbert Plumer. Il réalise aussi quelques tableaux de guerre, dont Zonnnebeke ou Allemands morts dans une tranchée.

Après l’Armistice, il est nommé peintre officiel de la conférence de Versailles. De plus en plus critique vis-à-vis des chefs d’État, il peint en 1923 un tableau qui entraînera une vive polémique : To the Unknown Soldier in France. Le cercueil du soldat inconnu est flanqué non de généraux et de dirigeants mais de putti et de spectres de soldats émergeant des tranchées avec pour fond le splendide décor de la Galerie des Glaces. Le tableau aura ses défenseurs, qui trouveront l’ironie puissante et bienvenue. Mais sur la demande de l’Académie Royale, Orpen consentira à effacer les figures de protestation.

Jusqu’à sa mort en 1931, William Orpen poursuit son oeuvre de peintre, mais ses portraits et autoportraits semblent toutefois ne plus avoir la profondeur et l’acuité d’avant guerre, comme si sa mission de peintre sur le front avait laissé des traces que le temps ne pouvait effacer. Il a publié ses mémoires de peintre de guerre en 1921 sous le titre An Onlooker in France 1917-1919.

[Extrait de An Onlooker in France 1917-1919]

Le 11 novembre à 11 heures, je travaillais dans mon bureau à Amiens quand j’ai entendu le canon tonner. Je suis allé à la fenêtre et j’ai vu les obus éclater au-dessus de la ville mais il n’y avait aucun avion boche en vue. Il doit être en altitude, ai-je pensé. Environ dix minutes plus tard, j’ai entendu la foule se réjouir et j’ai alors su que la guerre était finie.

Plus tard, j’ai demandé à Maude ce que pouvait bien faire un avion allemand au-dessus d’Amiens au moment où la guerre se terminait.

– Oh ! a-t-elle dit. Ce n’était pas un boche. Le gars aux commandes des canons anti-aériens a reçu l’ordre de tirer pendant dix minutes quand l’Armistice serait annoncé. Comme il n’avait que de vrais obus à sa disposition, il a estimé que deux seuls suffiraient.

Pourquoi a-t-il fait éclater ses obus au-dessus du centre d’Amiens ? Cela reste un mystère pour moi.

Je dois admettre que cette journée attendue par tous depuis des années n’était pas à la hauteur de mes espérances. Peut-être en est-il toujours ainsi dans les grands moments : la déception est obligée. L’attente de la paix avait été trop réelle, trop intense. Pendant quatre ans, les soldats n’avaient pensé qu’à ce grand moment : maintenant qu’il était arrivé, l’attente avait cessé, la guerre était gagnée et terminée. L’homme qui combat – cette chose merveilleuse que j’ai vénérée pendant tout le temps que j’ai passé en France – avait cessé d’exister. Je me suis alors rendu compte, presque autant que maintenant, que c’était un homme perdu, déjà oublié. « Il n’y a pas de plus grand amour » – ils avaient tout donné pour ceux restés au pays, ils avaient connu l’enfer, la souffrance et la terreur de la mort. Pouvait-on douter que ceux du pays ne leur en sauraient pas gré ? Hélas, oui ! Le doute était devenu réalité. Je me suis tout à coup senti déprimé. La seule chose que ces hommes hors du commun m’ont donné à penser ce soir-là a été : « Que ferons-nous ? Tiendront-ils leurs promesses ? J’ai renoncé à ma vie, à ma profession, pour venir tuer et être tué dans ce pays. Et maintenant, je ne peux plus tuer personne et personne ne veut plus me tuer. Que vais-je faire ? Sûrement va-t-on me donner un travail : j’ai fait ce qu’il fallait faire, ils ne peuvent pas me laisser mourir de faim. » Comme je rentrais à mon appartement ce soir-là, un tommy s’est approché de moi et a menacé de me tuer, par pur désespoir. J’ai tenté de le calmer et je l’ai invité chez moi. Je lui ai dit que l’avenir lui tendait les bras. Je ne croyais qu’à moitié ce que je disais mais il m’a cru et a regagné son cantonnement l’esprit apaisé.