| De tous les peintres ayant rejoint les Artists’ Rifles pour documenter la guerre, Paul Nash est l’un de ceux qui ont fait la plus forte impression. Son style proche de l’abstraction donne à voir la déshumanisation propre à la Grande Guerre. Ses lettres contiennent des descriptions qui reflètent son souci omniprésent du détail et de la composition. |

Témoigner en peignant

Né à Londres en 1889, Paul Nash étudie la peinture à la Slade School of Art et expose pour la première fois ses œuvres, des encres et des lavis, en 1912. L’année suivante, il partage une exposition avec son frère cadet, John Nash, également peintre. Paul Nash côtoie les jeunes artistes de son époque, notamment Dora Carrington, et possède déjà sa singularité : il se réclame davantage de William Blake que des postimpressionnistes en vogue au début du siècle.

En août 1914, il envisage de se porter volontaire mais peu attiré par le maniement des armes il songe à rejoindre la Croix-Rouge pour servir en tant qu’ambulancier. Il se voit mal passer plusieurs mois dans une caserne de brutes à ne rien faire sinon le beau déguisé en soldat au cas où les Allemands débarqueraient. Finalement, il s’enrôle dans les Artists’ Rifles et renonce temporairement à la peinture.

En mars 1915, il arrive sur le front occidental et participe à la bataille d’Ypres. L’année suivante, il est promu lieutenant dans le régiment du Hampshire. Le désir de dessiner le tenaille à nouveau et il se met à réaliser régulièrement des esquisses de la vie dans les tranchées. En mai 1917, il est rapatrié en Angleterre suite à un accident. Tandis qu’il récupère à Londres de sa blessure, il travaille sur ses esquisses pour aboutir à une série de tableaux, lesquels sont exposés quelques mois plus tard.

Impressionné par ses oeuvres, Charles Masterman, directeur du Bureau de Propagande, décide de recruter Paul Nash en qualité d’artiste de guerre.

Pendant ce temps, son frère John a également rejoint les Artists’Rifles en 1916, après avoir été plusieurs fois refoulé en raison de problèmes de santé. Au bout de deux ans passés au front, il est recruté, tout comme Paul, par le Bureau de Propagande pour faire partie des artistes officiellement habilités à rendre compte de la guerre.

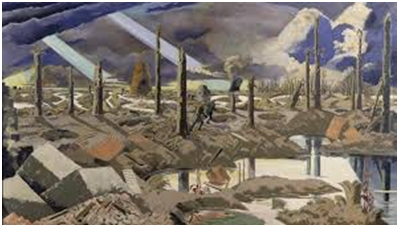

En novembre 1917, Paul Nash repart pour le front pour y peindre une série de tableaux qui feront sa renommée. Ses paysages de ruines, avec arbres déchiquetés, retranscrivent le chaos de la guerre dans un style proche de l’abstraction, où l’influence cubiste est indéniable. Exposés en 1918 à Londres, ses scènes de guerre et ses paysages brisés ont sur le public un effet immédiat. Mais Paul Nash ne se réjouit pas de ce succès. En fait, il porte un regard désabusé sur sa mission : Je ne suis plus un artiste. Je ne suis qu’un messager qui apporte des nouvelles de ceux qui se battent à ceux souhaitent que la guerre ne s’arrête jamais. Entre avril 1918 et le début de l’année 1919, il est commissionné par le ministère de l’information pour fournir des œuvres au musée impérial de la guerre, qui vient d’être créé.

Dans les années d’entre-deux-guerres, Paul Nash poursuit sa carrière de peintre. Son style vire de plus en plus vers l’abstraction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est à nouveau appelé par le ministère de l’information à faire partie des peintres officiels de l’armée. Il meurt en 1946. Son frère est également commissionné par l’Amirauté en 1940. John Nash meurt en 1977.

[Lettre à son épouse]

6 avril, vendredi saint, 1917

La semaine qui vient de s’écouler a été si chargée qu’il m’a littéralement été impossible d’écrire. Mon agitation intérieure et mon exultation étaient si grandes que j’ai traversé ces derniers jours complètement absorbé par mes pensées. Ceci combiné à une certaine fatigue physique explique pourquoi j’ai interrompu le cours paisible de mes lettres. Oh, les merveilleuses tranchées la nuit, à l’aube et au crépuscule ! Conserverai-je leur image dans mon cerveau ? Imagine un vaste paysage plat, ponctué de rares bois, dont les derniers arbres sont déchirés, dénudés et balafrés de toutes parts. A des kilomètres à la ronde, le sol est sillonné de tranchées, truffé de trous béants où l’eau froide s’accumule patiemment, parsemé de monts de terre, d’enchevêtrements de fils de fer, de gamelles en acier, de pieux, de sacs de sable et de tout ce que peut produire la guerre en matière de rebuts. Au loin coule un ruisseau où se penchent pitoyablement de fins peupliers et des aulnes, tandis qu’à l’horizon le terrain s’élève en un promontoire dévasté au pied duquel se dressent des arbres étêtés, blancs et flétris, irrécupérables, sans feuilles, morts. Quand les obus s’abattent sur le promontoire, d’énormes jaillissements de matière noire, brune et orange s’élèvent au milieu d’une fumée blanche, projetant avec force des débris d’une taille incroyable, pendant que la détonation et le rugissement de l’explosion résonnent dans la vallée. Au milieu de cet étrange pays, où de telles choses ont cours, les hommes vivent dans des fossés étroits, dissimulés par toutes les astuces possibles, en position d’attente et de garde, ce qui ne les empêche pas de vivre avec une certaine nonchalance, de se nourrir correctement, de s’emmitoufler dans de chauds habits, de causer et de fumer sans arrêt, indifférents à tout ce qui se passe. Ils ne s’affolent jamais, sauf si un obus tombe dans la tranchée, et même cette occurrence ne les perturbe qu’un minimum. Tout au long de la journée, avec seulement quelques rares accalmies, les obus passent au-dessus d’eux, produisant toujours ce même son qui déchire le ciel, si fort et si facile à suivre en imagination qu’on ne comprend pas pourquoi on ne peut jamais les voir. Bien sûr les gros mortiers de tranchée propulsent des obus dont on peut aisément suivre la trajectoire en zigzag jusqu’à leur point d’impact. Quand ils tombent, il faut attendre une seconde avant d’entendre le bang de leur explosion. La terre s’élève alors en une éruption complexe de fumée, et des mottes de terre s’abattent à des mètres à la ronde, dans les mares, où elles font jaillir l’eau, ou sur les tôles métalliques. Quand la nuit tombe, ce monstrueux pays revêt un étrange aspect. Le soleil sombre dans le soir clair et la fumée flotte en barres étroites, violettes et noires. Dans cette luminosité, les contours des tranchées sont massifs et froids, la boue a des reflets blanchâtres, les sacs de remblai ont une apparence dure, rocheuse, les ouvrages des hommes ressemblent à des monstruosités de la nature, ou plutôt, la douce harmonie du paysage est à ce point distordue que rien ne semble porter la marque de la main divine, le tout pourrait très bien être l’oeuvre terrible de quelque démon qui aurait jeté un sort sur ce pays. Le crépuscule vacille et se transforme en nuit, tandis qu’un croissant parfait de lune navigue mystérieusement sous les étoiles pâles. L’obscurité gagne, les fusées éclairantes illuminent par intermittence l’horizon, répandant leur étrange lueur verte sur tout le paysage. Leur vol silencieux et paresseux s’accompagne des crépitements frénétiques des mitrailleuses qui balaient les parapets. Ainsi la nuit devient de plus en plus profonde au fil des heures. Le grand silence ensommeillée de la Nature n’est interrompu que par d’occasionnelles balles de tireurs isolés ou par les explosions au loin d’une « escarmouche » vers le nord, ou encore par des Maxims.