| Ambulancière sur le front de l’Yser, amputée suite à une collision avec un train, Pat Beauchamp reprendra du service pendant la Seconde Guerre mondiale, en Pologne et en Bretagne. |

« Fany s’en va-t-en guerre »

En 1913, Marguerite Pat Beauchamp Waddell rejoint les FANY (First Aid Nursing Yeomanry), qui ont été créées en 1907 pour servir de lien entre les hôpitaux de campagne et la ligne de front en cas de conflit. A l’origine, ce corps est composé de cavalières compétentes en premiers soins et en télégraphie. Mais dès les premiers jours de la guerre, il apparaît évident que les ambulances motorisées sont préférables aux chevaux. Pat Beauchamp est appelée à servir en France en février 1915. Dans un premier temps, elle n’est pas ambulancière comme elle l’aurait souhaité mais infirmière bénévole à l’hôpital Lamarck de Calais. Elle se réfugie régulièrement dans l’entrepôt de vivres pour jouer du violon, instrument qu’elle pratique avec l’intention de devenir musicienne professionnelle. Au bout de quelques semaines, elle réussit à se faire engager par l’armée belge sur le front de l’Yser. Il faudra attendre 1916 pour que l’armée britannique accepte la présence d’ambulancières sur le front.

Pendant plusieurs mois, sa mission consiste à apporter matériel et vivres aux postes de secours, transporter des blessés du front vers les hôpitaux et dispenser des soins à l’hôpital de Calais. Avec plusieurs collègues, elle crée une petite troupe appelée Les Fantastiks pour divertir les soldats.

Au cours de leur mission, les FANY doivent lutter contre de nombreux préjugés. Si les combattants leur vouent une véritable admiration, les autorités médicales sont beaucoup plus réticentes, jugeant leur formation inadéquate. La presse britannique se moque régulièrement de leur allure masculine, tout comme la population française, qui leur reproche également leur manque de féminité.

En mai 1917, l’ambulance de Pat Beauchamp entre en collision avec un train. Elle doit être amputée de la jambe gauche. Après deux ans de convalescence, elle réintègre les FANY avec le grade d’adjudant. En 1939, l’armée britannique la refuse en raison de son handicap. Elle rejoint alors les forces polonaises. Quelques mois plus tard, elle prend en charge une cantine militaire à Coëtquidan, en Bretagne, puis occupe un poste similaire en Écosse.

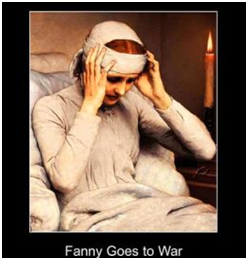

Publié en 1919, Fany goes to war est un des classiques de la littérature de témoignage émanant du personnel soignant. Ce récit alerte, au style soigné, est à la fois un compte rendu précieux du travail des ambulancières et un document humain passionnant.

Extrait :

Quand tout fut prêt, on nous donna les dernières instructions. Nous devions traverser le village en restant groupés. Le médecin nous emmènerait ensuite aux tranchées avec un guide. La consigne serait alors de se suivre sans faire le moindre bruit et en respectant un espacement de vingt mètres entre chacun d’entre nous. Si une fusée éclairante était lancée, nous devrions nous plaquer au sol.

La petite colonne se mit en route. Nous avions tous le coeur qui battait très fort. Une fois le village passé, nos nerfs furent soumis à rude épreuve. Dans l’obscurité, nous parvenions à peine à voir celui ou celle qui nous précédait. De temps à autre, une sentinelle surgissait d’on ne sait où. Il suffisait de murmurer un mot de passe pour pouvoir continuer. Je ne peux pas dire combien de temps il nous fallut marcher, mais cela nous parut interminable. Tout à coup, une fusée éclairante illumina le paysage d’une lueur surnaturelle. Je me jetai immédiatement à plat ventre au sol. Heureusement celui-ci était pavé mais si la chose avait été nécessaire j’aurais goûté à la boue avec joie pour ne pas être visible des tranchées allemandes.

Enfin, je vis une longue ligne noire que brisaient de nombreux angles droits et le guide nous demanda de nous arrêter tandis qu’il poursuivit vers les tranchées. J’eus le temps de regarder autour de moi et d’examiner les parages, et aussi de poser mon tas de lainages, qui commençait à me peser. Les tranchées avaient été aménagées contre un talus de voie ferrée, dont les rails avaient été détruits depuis longtemps. Au-delà s’étalait le célèbre secteur de l’Yser, avec les inondations que les Belges avaient créées en détruisant les digues. Le but initial avait été de stopper l’avancée allemande.

D’une simple main posée sur l’épaule, le guide nous invita à entrer dans la tranchée en empruntant une planche glissante. Les soldats semblaient très surpris de nous voir. Je me faufilai dans un des abris, à peine plus grand qu’un clapier à lapins. La porte était tellement basse que je dus m’accroupir pour la franchir. Les deux occupants se chauffaient autour d’un petit poêle. Le sol était couvert de paille. Ils ne cachèrent pas leur joie quand ils virent que nous apportions des chaussettes.

Comme il se faisait tard, il nous fallut accélérer notre distribution. Je n’oublierai jamais cette tranchée. C’était la deuxième ligne, la première étant constituée de postes d’écoute, quelque part en bas, dans cette étendue noyée où les soldats étaient obligés de porter des cuissardes. Nous devions marcher sur une planche étroite en priant pour ne pas déraper. D’un côté, nous pouvions tomber dans la tranchée et de l’autre dans des sortes de latrines. Aucun système d’évacuation n’avait été prévu, ce qui expliquait en partie les cas de typhoïde.

Un peu plus loin, il était possible de marcher droit sans que nos têtes dépassent du parapet, ce qui fut un soulagement car il est très fatiguant de marcher longtemps le dos courbé. Par un trou d’observation, je pus voir dans les inondations la célèbre « ferme violette », qui avait si souvent changé de main et qui était maintenant occupée par les Allemands. Des formes sombres émergeaient de l’eau. Le sergent fit plaisamment observer qu’il s’agissait de « sales boches ». Quant à l’odeur ambiante, elle était tout sauf plaisante.

Dans un abri plus grand, un médecin nous demanda de l’aider à soigner plusieurs soldats qui avaient été blessés pendant l’après-midi. Nous les transporterions ensuite au village avant de les embarquer dans notre ambulance. C’est à ce moment-là que les canons de 75 que nous avions vus un peu plus tôt se mirent à nous bombarder. Le vacarme était assourdissant – d’abord une détonation, puis un sifflement qui traversait le ciel et enfin une explosion quand les obus s’écrasaient au sol.

Comme pour tout nouvel arrivant sur le front, nous baissions la tête quand les obus volaient au-dessus de nous, au grand amusement des soldats, mais très vite le geste nous apparut inutile. Le bombardement ne nous empêcha pas de distribuer nos lainages. Je crus que ma tête aller exploser tant le bruit était infernal. Je profitai d’une pause pour demander à un officier pourquoi les Allemands ne répliquaient pas. Il m’expliqua que nous venions de recevoir par téléphone les coordonnées de leurs positions mais comme ils ne connaissaient pas encore celles de nos canons, qui venaient être installés, ils ne tenaient pas à gaspiller des obus.

L’abri de l’officier avait – chose incroyable – des petites fenêtres avec des rideaux de dentelle. Ils n’étaient pas plus grands que des mouchoirs de poche, mais c’était tout de même des rideaux. Il nous montra deux éclats d’un obus qui avait endommagé le toit la veille. Depuis lors, les dégâts avaient été réparés et une solide poutre soutenait le plafond. C’était un petit homme plein d’entrain, aux yeux pétillants. Il était très fier de sa petite maison.

Nos lainages commencèrent à diminuer et nous n’étions pas encore au bout de la tranchée, loin s’en faut. J’entendis le coeur serré un soldat me dire : « Une paire de chaussettes, Miss, je vous en prie ; il y a trois mois depuis que j’en ai eues. » (1) Je lui proposai mon écharpe. Il la prit avec reconnaissance. « Ah-ha ! cria-t-il à ses copains. Elle est encore chaude. Je suis sûr qu’elle va me porter chance. Mille fois merci, Mademoiselle. »

(1) en français dans le texte