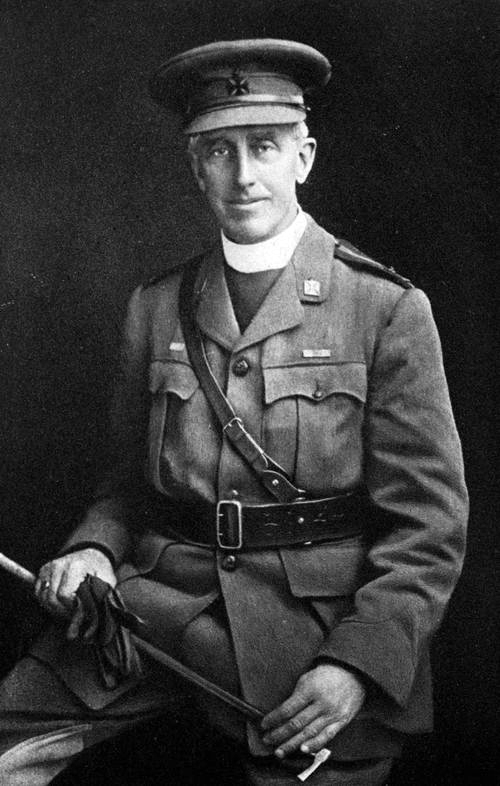

| Frederick Scott a 54 ans quand il arrive sur le front occidental. Ses mémoires de guerre, The Great War as I saw it, regorgent d’informations sur les liens éphémères tissés avec les civils dans les villages de l’arrière. |

Un aumônier et poète canadien dans la tourmente d’Ypres

Né à Montréal en 1881, Frederick George Scott étudie la théologie à Londres, au King’s College, et devient diacre en 1884. Il est ordonné prêtre anglican en 1886 et exerce son ministère dans l’Essex. De retour au Québec, il devient recteur de la paroisse de St Matthew. En 1887, George Scott épouse Amy Brooks, avec laquelle il aura six enfants.

Le recteur Scott est un poète prolifique, qui a publié treize recueils de poésie chrétienne et patriotique, dont bon nombre sont à la gloire de l’Empire britannique. Il écrit également un roman en 1891. De tendance conservatrice, il prône le respect de l’ordre établi et exalte les vertus des Laurentiens. Il sait rendre justice aux paysages grandioses de la vallée du Saint-Laurent dans un style qui n’est pas dénué de qualités. Associé au groupe des Poètes de la Confédération, il écrit des vers accessibles au plus grand nombre, ce qui lui vaut d’être régulièrement appelé le poète des Laurentiens.

Bien qu’il ait 54 ans en 1914, il se porte volontaire pour partir en France. Premier aumônier de la 1ère division canadienne, il a le grade de major. Il devient le confident spirituel de nombreux officiers d’état-major mais sait également être proche de la troupe. Après la guerre, il deviendra aumônier des anciens combattants de l’armée de terre et de la marine.

Sa production poétique est moins importante après 1918 mais il continue à jouir d’une certaine popularité auprès du public. Pendant la conférence de Québec de 1943, il sera invité par Winston Churchill et Franklin Roosevelt à venir lire ses poèmes au cours d’une réunion privée.

The Great War as I saw it est publié en 1922. Ces mémoires couvrent la quasi totalité de la guerre. Le point de vue d’un aumônier est parfois décalé par rapport au vécu des combattants et il n’est pas toujours exempt d’un certain optimisme conventionnel, mais il permet de découvrir plus en profondeur les zones de réserve et de repos, ainsi que les postes de secours. Comme dans d’autres mémoires d’aumôniers, l’aspect documentaire est mis en avant, avec une grande précision géographique. Le compte rendu de la bataille de Vimy, où les Canadiens ont symboliquement forgé leur unité nationale, est naturellement relaté en détail.

L’extrait ci-après rend compte de la confusion qui régnait pendant la deuxième bataille d’Ypres, en avril 1915.

On transporta les blessés à l’intérieur et on les déposa sur les tables pour que le major puisse les soigner. En déchirant les habits maculés de sang, les brancardiers faisaient apparaître d’horribles blessures dont la vue était insoutenable. A l’autre bout de la pièce, une vieille femme dont le visage faisait penser à la sorcière d’Endor tournait la manivelle de son moulin à café, sans se soucier, apparemment, de ce qui se passait autour d’elle. Le café que les hommes lui achèteraient serait un stimulant bienvenu, il n’y avait aucun doute là-dessus. Dans une autre pièce, le sol était jonché de blessés en attente d’évacuation. Il y avait là de nombreux Turcos. Certains étaient gazés et souffraient terriblement. Par la route, on amenait sans cesse de nouveaux blessés, qu’il fallait déposer sur le trottoir glacé en attendant qu’ils puissent être soignés.

Vers deux heures du matin, une estafette arriva et me voyant à l’entrée du poste de secours me demanda si je savais parler français. Son message était le suivant : « Dites aux Turcos et à tous ceux qui sont capables de marcher de gagner Ypres le plus vite possible; les Allemands sont tout près. » Effectivement, les tirs des fusils semblaient proches. Je me rendis à la salle des blessés et délivrai mon message, en français et en anglais. Ce fut immédiatement la panique générale pour tous ceux qui étaient en mesure de gagner tant bien que mal la ville. La procession qui franchit la porte fut un spectacle pitoyable. Les Turcos, la tête entourée de pansements, le bras en bandoulière ou boitant, marchaient avec nos propres blessés sur la terrible route qui menait à Ypres. Bientôt tous ceux qui pouvaient marcher furent partis. Mais dans la pièce et aussi sur le trottoir, il restait quelques laissés pour compte. Je demandai au major ce qu’il fallait faire des hommes qui n’étaient pas capables de se déplacer.

– Eh bien, dit-il, je suppose qu’il va falloir les laisser ici. Toutes les ambulances sont parties.

– On ne peut tout de même pas les abandonner, dis-je.

Le major avait bien sûr l’obligation de se replier avec ses hommes mais moi j’avais en l’occurrence une totale liberté de manoeuvre.

– Je resterai et je serai fait prisonnier, dis-je.

– Dans ce cas, je reste aussi. Cela m’attirera peut-être des ennuis, mais je ne peux pas les laisser à la merci de l’ennemi sans personne pour les soigner.

C’est ainsi que nous décidâmes ensemble de rester sur place pour être faits prisonniers. Je me rendis à une autre ambulance, où un de mes anciens vicaires était aumônier. Ils avaient eu la chance d’avoir pu évacuer tous leurs blessés et se préparaient à partir. Je lui annonçai que je serais certainement fait prisonnier dans la nuit et lui demandai de télégraphier à ma famille pour leur dire que j’étais en bonne santé et que les Allemands traitaient convenablement les aumôniers qu’ils capturaient. Puis, je revins à mon poste de secours. Le bruit des canons sur la ligne de front devenait terrifiant. Dire que les nôtres étaient là-bas en train de braver la furie allemande ! Cette pensée me glaçait. Leurs visages passèrent un à un devant mes yeux. Je les connaissais si bien, des gars solides, pleins d’espoir et de vie, des hommes sur qui le Canada pouvait miser, dont les vies étaient si précieuses pour leurs familles, et qui se retrouvaient maintenant sous la grêle monstrueuse des balles et des obus, dans l’atmosphère empoisonnée de la bataille. A cette seule pensée, tout aumônier peut devenir fou. Je me sentais si impuissant. J’aurais voulu en être et me battre. Plus d’une fois pendant la Grande Guerre j’ai désiré de tout mon coeur être un officier combattant, avec des scalps ennemis à mon crédit. Nos hommes n’étaient coupables d’aucune ambition guerrière. Que la folle et insatiable soif de pouvoir du Kaiser pût semer la désolation dans les coeurs et les foyers canadiens était intolérable. Je regardai en direction d’Ypres et vis, avec horreur, que la belle cité était en flammes. La fumée s’élevait dans un ciel éclairé de lune, et derrière les rougeoiements des feux je vis la tour de la Halle aux Draps, qui se dressait avec défi. Il n’y avait rien que l’on puisse faire alors, ni pendant les presque quatre années qui suivirent, sinon serrer les dents et affermir notre volonté.

Le poste de secours avait reçu quelques grands blessés de plus, et il en arrivait encore. Le major et son équipe travaillaient avec héroïsme. Je lui dis que j’avais donné des instructions pour qu’on télégraphie à ma famille, afin de leur faire savoir que je serais fait prisonnier, puis, soudainement, je me souvins que j’avais dans ma poche un poème des plus virulents contre le Kaiser. Je l’avais rédigé dans l’atmosphère paisible de Beaupré, près de Québec, au tout début de la guerre. Quand je l’avais écrit, on m’avait dit que si j’étais fait prisonnier en Allemagne avec ce poème dans ma poche, je serais fusillé ou pendu. A cette époque, la ligne de front allemande paraissait si loin qu’on aurait pu me dire avec le même effet : « Si tu vas sur la lune, le géant qui y habite te mangera tout cru. » Mais les aléas de la guerre m’avaient tout à coup amené à prendre cette résolution : me laisser faire prisonnier, et d’après ce que je voyais et entendais cette perspective était loin d’être improbable. Je déclarai donc au major :

– Je viens de me rappeler que j’ai en poche une copie imprimée d’un poème écrit contre le Kaiser. Vous savez bien sûr que cela ne me fait rien d’être fusillé ou pendu par les Allemands, mais si je le suis, qui écrira alors les poèmes de la guerre ?

Le major se mit à rire et me conseilla de déchirer ces vers, car il n’est jamais prudent, ajouta-t-il, d’agiter un chiffon rouge devant un taureau en furie. Je le fis à contrecoeur, mais cette précaution s’avéra inutile, car les Allemands ne réussirent jamais à percer.